千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたって、相続放棄申述の手続きを多数取り扱ってきました。相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

1.相続放棄とは?

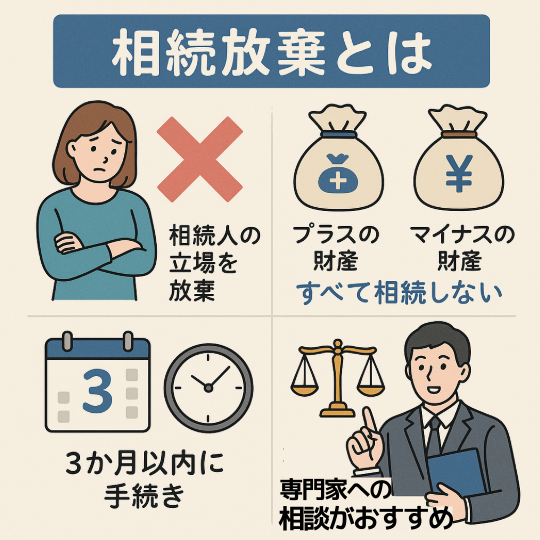

「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切引き継がないと決めることをいいます。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)もまったく相続しません。

例えば、お父さんが亡くなったときに多額の借金が残っていると知った場合、放っておくとその借金を相続してしまいます。しかし、相続放棄をすれば借金の支払い義務を免れることができます。財産の中に借金などマイナスの要素が多いと分かったときは、相続放棄を検討することが大切です。

1-1.相続放棄をしたときの注意点

相続放棄をすると「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、少し注意が必要です。たとえば「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は発生しません。

代襲相続とは、本来相続するはずの人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することをいいます。しかし、相続放棄をした場合は最初から相続人ではない扱いになるので、その子どもが代わって相続することはできません。

つまり「借金を背負わないで済む」一方で「本来受け取れるはずのプラスの財産も受け取れない」「子どもに権利が移ることもない」という点を理解しておく必要があります。

1-2.相続放棄の手続きの期限

相続放棄をするには期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述(しんじゅつ)」を行わなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認(たんじゅんしょうにん)」をしたとみなされてしまいます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま相続する方法です。つまり、借金があれば一緒に引き継ぐことになってしまいます。

1-3.単純承認とは?

単純承認は、最も一般的な相続の形です。被相続人の財産をすべてそのまま相続する方法で、預金や不動産などプラスの財産を得られる代わりに、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぎます。

注意したいのは、特に手続きをしなくても3か月が経過すると「単純承認をした」と扱われる点です。つまり「何もしない=すべて相続」となるため、財産の調査を早めに行うことが大切です。

1-4.限定承認とは?

もう一つの方法として「限定承認(げんていしょうにん)」があります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払うことを条件に相続を認める方法です。

例えば、借金はあるけれど、どうしても手放したくない実家や土地がある場合などに利用されます。相続財産で借金を清算し、それでも余った財産があれば相続できるという仕組みです。

ただし、限定承認には「相続人全員の同意」が必要です。申立ても全員で一緒に行わなければならないため、家族間で意見が分かれると利用が難しいこともあります。

1-5.3つの相続方法のまとめ

相続には大きく分けて次の3つの方法があります。

単純承認

財産も借金もすべて相続する方法。何もしなければ自動的に単純承認になります。

限定承認

プラスの財産の範囲内で借金を返し、残った財産だけを相続する方法。相続人全員の同意が必要です。

相続放棄

財産も借金も一切相続しない方法。3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

2.相続放棄が選ばれるケース

相続放棄は「借金などのマイナスの財産の方が多いとき」によく選ばれる方法です。

マイナスの財産には、借金だけでなく、住宅ローンや自動車ローン、税金の滞納、公共料金や家賃、医療費の未払いなども含まれます。

例えば住宅ローンの場合、亡くなった方が「団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)」に加入していれば、残りのローンは保険会社が支払ってくれるので相続人が負担することはありません。ですが、もし加入していなければ、住宅ローンの残りはマイナスの財産となり、相続人に支払い義務が発生します。

また、亡くなった方が「連帯保証人」になっていた場合、その保証債務も相続の対象になります。保証債務は金額が大きかったり、上限がはっきりしなかったりすることもあるため、「もしものリスク」を避けるために相続放棄を選ぶ方もいます。

さらに、マイナスの財産が理由でなくても「相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない」という場合にも相続放棄が選ばれることがあります。相続を進めるには、遺産をどう分けるかについて相続人全員で「遺産分割協議」をして合意する必要があります。

しかし、この話し合いがこじれると、争いに発展してしまうこともあります。そこで「協議に参加したくない」「トラブルに関わりたくない」という理由で相続放棄をするケースもあるのです。

2-1.相続放棄をしても受け取れる財産

相続放棄をすると、基本的には亡くなった方の財産を一切受け取ることはできません。ただし例外があり、「相続財産に当たらないもの」であれば受け取ることができます。代表的なものを見てみましょう。

(1)生命保険の死亡保険金

生命保険の死亡保険金は「受取人の固有財産」とされます。例えば、亡くなった方が契約者で、配偶者が受取人になっていた場合、その保険金は配偶者の財産となり、相続放棄をしても受け取ることができます。

(2)香典・ご霊前

お通夜やお葬式でいただく香典やご霊前は、亡くなった方に贈られるものではなく、喪主に対して贈られるものです。そのため相続財産とはみなされず、相続放棄をしても受け取ることができます。

(3)仏壇やお墓などの祭祀財産

お墓や仏壇などの「祭祀財産(さいしざいさん)」は、亡くなった方を供養するための特別な財産とされ、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても引き継ぐことが可能です。

(4)葬祭費・埋葬料

国民健康保険や社会保険から支給される「葬祭費」や「埋葬料」も、残された家族が受け取れるものです。これらは相続財産とは別扱いです。

(5)死亡退職金(受取人が指定されている場合)

会社などから支給される死亡退職金も、受取人があらかじめ決められている場合には、その人の固有の財産となります。したがって、相続放棄をしても受け取ることができます。

(6)遺族年金・未支給年金

遺族年金や未支給年金の受給権は、残された家族の権利とされ、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。

2-3.ここまでのまとめ

相続放棄を選ぶと、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がなくなりますが、「保険金」「香典」「祭祀財産」「葬祭費」など一部のものは受け取れるケースがあります。

「相続放棄をしたら何も受け取れない」と思い込んでしまう方もいますが、実際にはそうではありません。相続放棄を検討するときは、こうした例外も含めて考えることが大切です。

3. 相続放棄のメリットとデメリット

3-1. 相続放棄のメリット

相続放棄の一番大きなメリットは、借金などの「マイナスの財産」を引き継がなくて済むことです。

たとえば、亡くなった方に多額の借金が残っていた場合、通常の相続(単純承認)を選ぶと、その借金を相続人がそのまま引き継ぐことになってしまいます。しかし、相続放棄をすれば、借金の支払い義務は一切負わなくてよくなります。

また、不動産なども同様です。資産価値がない土地や空き家を相続すると、維持費や管理費、さらには固定資産税を払い続けなければなりません。相続放棄を選べば、こうした負担も避けることができます。

さらに、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」に参加する必要がありません。したがって、相続人同士のトラブルが起きても、巻き込まれずに済むというメリットもあります。

なお、相続放棄をしても「相続税の基礎控除額」には影響しません。相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この「法定相続人の数」には相続放棄した人も含まれるためです。つまり、放棄をしても控除額は減らない、ということです。

3-2. 相続放棄のデメリット

一方で、相続放棄にはデメリットもあります。

まず、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切相続できなくなることです。たとえば、先祖代々受け継いできた土地や大切な資産があっても、相続放棄をすれば受け取ることはできません。そのため、事前に親族とよく相談してから判断することが大切です。

また、相続放棄を一度選んでしまうと、原則として後から取り消すことはできません。もし相続放棄をした後で「実は大きな財産があった」と分かっても、その財産を受け取ることはできなくなってしまいます。

ただし例外として、もし「だまされて相続放棄をさせられた」「脅されて放棄の手続きをした」というように、詐欺や強迫によって行った場合には、家庭裁判所に申し立てをして取り消すことができます。

3-3. ここまでのまとめ

相続放棄には「借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む」「相続トラブルを避けられる」といった大きなメリットがありますが、その一方で「プラスの財産も受け取れなくなる」「基本的に後戻りできない」という重大なデメリットもあります。

相続は一度選択するとやり直しがきかないケースが多いため、メリットとデメリットの両方を理解したうえで判断することが大切です。迷った場合には、早めに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

4. 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をしたい場合、手続きには一定の流れがあります。順番に見ていきましょう。

(1) 相続放棄をすべきかどうか検討する

まずは、亡くなった方の財産を正しく把握することから始めます。プラスの財産(預金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も漏れなく確認しましょう。

エンディングノートや契約書、請求書、督促状などが自宅に保管されているケースもあります。特にマイナスの財産を見落とすと「放棄しなくてよかった」と後悔してしまうこともあるので注意が必要です。

不動産や車、美術品など、価値が分かりにくいものは専門家に評価を依頼しましょう。調査の結果、マイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄や限定承認を検討することになります。

(2) 費用を確認・準備する

相続放棄には費用がかかります。自分で手続きをする場合は、裁判所に提出する収入印紙(800円)、切手(110円×3枚程度)と、戸籍等の必要書類取得の費用のみで済みますが、弁護士や司法書士に依頼すると専門家の報酬がかかります。事前に費用を確認して準備しておきましょう。

(3)必要書類を集める

相続放棄の申述をする際に、最低でも必要となるのは以下の書類です。

- 相続放棄申述書

- 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする人の戸籍謄本

申述書には「相続放棄をする理由」「財産の内容」などを記入します。裁判所のホームページからダウンロードでき、記入例もあるので参考にすることができます。

(4) 家庭裁判所に申述する

必要書類をそろえたら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送でも持参でも可能です。

(5) 照会書に回答して返送する

申述すると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。これは「本当に相続放棄の意思があるか」や、財産の処分をしていないかなどの確認をするためのものです。必要事項を記入して返送します。

(6) 相続放棄申述受理通知書が届く

裁判所で手続きが認められると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄は正式に完了です。

5. 相続放棄の注意点

相続放棄をするときには、いくつか気をつけておくべきポイントがあります。

(1) 財産の調査はもれなく行う

相続放棄をした後に「実は大きな財産があった」と分かっても、基本的に撤回はできません。また、3か月が過ぎた後に借金が見つかっても、放棄できるとは限りません。調査を怠ると、自動的にすべての財産を引き継ぐ「単純承認」とされてしまいます。必ず財産をしっかり確認しましょう。

(2) 他の相続人への影響を考える

自分が放棄すると、その分の負担が他の相続人に回ります。たとえば子ども2人が相続人で、1人が放棄すれば、もう1人が借金も含めてすべて相続することになります。また、子の全員が相続放棄した場合、亡くなった方の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になります。自分だけの判断ではなく、家族にも影響することを理解しておく必要があります。

(3) 遺品整理を安易にしない

放棄を考えているのに、故人の財産を勝手に売ったり処分したりすると「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる恐れもあります。遺品整理をする前に、相続放棄をするかどうかを決めましょう。

(4) 放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄をしても、実際に占有している財産については、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理責任が残ります。たとえば、亡くなった方の家に住んでいる場合は、その家を引き渡すまで適切に管理しなければなりません。

(5) 放棄しても承継しなければならないものがある

お墓や仏壇などの「祭祀財産」は特別な扱いになります。相続財産とは別物とされており、相続放棄をしても祭祀承継者になれば、お墓の管理や供養を続ける責任があります。

5-1.ここまでのまとめ

相続放棄は借金を引き継がずに済む大切な制度ですが、手続きには期限やルールがあり、注意点を理解していないと「放棄したつもりができていなかった」ということにもなりかねません。

- 手続きは3か月以内に行う

- 財産調査をもれなく行う

- 他の相続人への影響も考える

- 遺品整理や財産の処分には注意する

これらを踏まえて、迷うときには早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。

6.専門家に相談することの大切さ

相続は法律に基づいて行う手続きであり、しかも期限が短いため、迷っている間に判断を誤ってしまうケースもあります。特に借金があるかどうかは、すぐに分からないことも少なくありません。

相続は人生の中で何度も経験することではないため、正しい知識を持つことが大切です。単純承認・限定承認・相続放棄の違いを理解し、自分や家族にとって最も適した方法を選びましょう。

「どうすればよいのか分からない」「家族で意見が分かれている」というときも専門家(弁護士、司法書士)に相談するのがおすすめです。専門家に相談すれば、手続きの流れについての説明、必要書類の準備、家庭裁判所への申述など具体的にサポートしてもらえます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたって、相続放棄申述の手続きを多数取り扱ってきました。相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

コメント