【質問】

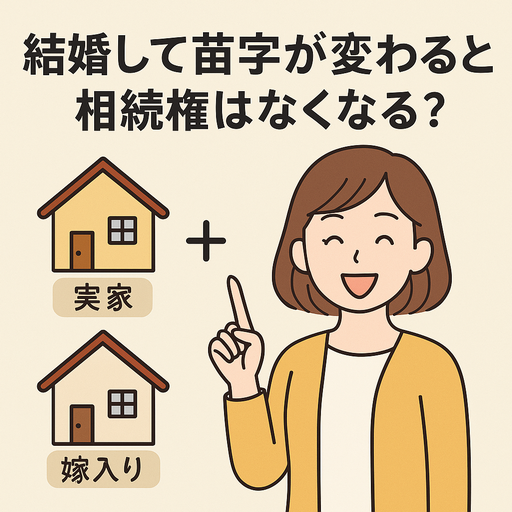

結婚して名字(姓)が変わった場合、女性は実家の不動産や父母の遺産を相続する権利を失うのでしょうか?

【回答】

結婚して名字が変わっても相続権はなくなりません

結婚によって夫の名字(姓)を名乗るようになったとしても、実の父母の遺産を相続する権利が失われることはありません。

これは民法で定められており、「お嫁に行く」「嫁入り」といった慣習的な表現が今でも使われる場合があるとしても、現実の相続権には一切影響を与えません。

「嫁入り」=家に入る? → 法律的には誤解

「お嫁に行く」「嫁入りする」といった表現は今も日常的に使われますが、これはあくまでも慣習的な言い方にすぎません。

実際には、結婚の際に夫婦のどちらかの姓を選択して婚姻届を出すだけで、どちらかの家に入る仕組みではありません。

法律上は、結婚によって新しい「戸籍」が作られ、夫婦の「新しい家」がスタートします。その際に名字を選ぶだけであり、親との血縁関係や相続権には全く影響がありません。

相続権は平等に保障されている

現在の法律(民法)では、子どもであれば全員が平等に相続人となります。

- 結婚して名字が変わった娘

- 実家を継いだ長男

- 次男や長女

これらの立場に差はなく、相続分も同じです。

たとえば、子どもが長男・長女・次男の3人であれば、それぞれが 3分の1ずつの法定相続分を持ちます。

長男だから多くもらえる、娘だから相続できない、といったことは一切ありません。

【まとめ】

結婚して名字が変わっても相続権は失われない

「嫁入り」などの慣習的表現は法律的根拠がない

子どもはすべて平等に相続権を持ち、相続分も同じ

👉 「結婚して名字が変わったから、実家の遺産は相続できない」というのは誤解です。実際には、娘であっても息子であっても、法律上は全く同じ相続権が認められています。

(参考)家とは何か ― 旧民法に残る“家制度”の名残り

旧民法の「家制度」とは?

かつて日本には「家」という制度がありました。しかし、これは旧民法時代の仕組みであり、1947年(昭和22年)の民法改正によって廃止されています。

旧民法下では、家の代表である戸主(こしゅ)が「家督相続(かとくそうぞく)」によって一切の遺産を受け継いでいました。多くの場合、長男が戸主となっていたため、「家を継ぐ長男がすべての遺産を相続する」という考え方が根付いたのです。

戸主以外に相続権はなかった

旧民法の家制度では、戸主以外の家族には遺産相続権がありませんでした。性別や結婚の有無に関係なく、相続できるのは戸主だけだったのです。

さらに、当時は「嫁入り」すると夫の家の戸籍に入るのが一般的でした。現在の戸籍が「親子二世代」単位で作られているのに対し、当時は「家」単位で戸籍が作られていたため、結婚すれば夫の戸籍に入り込む仕組みでした。このため「嫁に行く」という表現が実感として通じたのです。

現在の法律ではどうなっているのか

現行の戸籍制度では、婚姻届を提出すると夫婦ごとに新しい戸籍が作られる仕組みになっています。その際に、夫婦どちらの姓(名字)を選ぶかを決めるだけです。

現代では、夫の姓を選ぶ夫婦が多いのは事実ですが、これは単に名字の選択であって「嫁に行った」ということではありません。むしろ、結婚によって新たな家族(新しい戸籍)が誕生すると考えるのが正しい理解です。

家制度に基づく考えはすでに廃止されている

「嫁に行ったから相続できない」「長男だからすべて相続する」といった考え方は、すでに60年以上前に廃止された旧民法の家制度の名残りにすぎません。

年配の方の中には今でもその感覚を持つ人もいますが、現代の民法では何の根拠もありません。現在は、子どもであれば男女を問わず平等に相続権があるのが法律の原則です。

【まとめ】

- 家制度は1947年に廃止済み

- 戸主だけが相続する仕組みは、今の法律には存在しない

- 「嫁入り」「長男だから相続権が強い」といった考えは過去の遺物

- 現代の民法では、すべての子どもが平等に相続権を持つ

👉 「家制度」という歴史を理解しておくと、現在の相続の仕組みをより正しく捉えることができます。

コメント